Vous souhaitez protéger certains biens mobiliers et immobiliers qui vous sont chers ? Vous devez souscrire à une garantie dommages aux biens. Celle-ci permet de couvrir vos biens matériels en cas de détérioration, de destruction ou de perte à la suite d’un sinistre. Incluse dans votre contrat d’habitation ou prise comme option supplémentaire, elle vous assure une tranquillité d’esprit.

Découvrez le fonctionnement de la garantie dommages aux biens, les exclusions ainsi que le processus d’indemnisation.

Qu’est-ce que l’assurance dommages aux biens ?

L’assurance dommages aux biens est une garantie visant à couvrir les biens mobiliers et immobiliers en cas de dommages.

Définition

L’assurance dommages aux biens est une garantie destinée à couvrir les dégâts matériels. Elle vous permet d’être indemnisé en cas de sinistre affectant les :

- Biens mobiliers : électroménager, high-tech, meubles, etc.

- Biens immobiliers : murs, toits, clôture, etc.

La garantie dommages aux biens peut se trouver dans les contrats multirisques habitation, notamment l’assurance habitation pour étudiants, les contrats auto ainsi que les contrats pro ou contrats d’entreprises.

La garantie dommages aux biens n’est pas une assurance en soi, mais une simple garantie présente dans un contrat d’assurance. N’étant pas systématiquement incluse dans les assurances habitation, elle peut être prise en option supplémentaire. Toutefois, les contrats d’assurance multirisque habitation proposent toujours la garantie dommages aux biens.

Différence avec l’assurance responsabilité civile

L’assurance dommages aux biens et l’assurance responsabilité civile font toutes les deux partie des assurances de dommages. Si l’une se concentre sur la protection des biens matériels, l’autre vise plutôt à protéger les tiers. L’assurance habitation responsabilité civile répare ainsi les dommages causés à vos voisins et aux tiers victimes du fait d’un sinistre survenu dans votre logement. Par exemple, à la suite d’un incendie prenant naissance à l’intérieur de votre logement et causant des dommages à autrui.

Que couvre la garantie dommages aux biens ?

La garantie dommages aux biens couvre la plupart des risques affectant les biens matériels, sous réserve des exclusions contenues dans le contrat d’assurance.

Sinistres couverts

La garantie dommages aux biens prend généralement en charge la destruction, la détérioration ou la perte de votre bien matériel à la suite de :

- L’incendie et les explosions ;

- Les dégâts des eaux ;

- Les bris de glace ;

- Le cambriolage avec violence ou effraction ;

- La neige, les tempêtes, la grêle ;

- Les catastrophes naturelles ;

- Les actes de terrorisme.

Vérifiez bien les exclusions de garantie contenues dans votre contrat d’assurance.

Exclusion de garantie

Tous les contrats d’assurance habitation ne couvrent pas les dommages suivants :

- Les dommages survenus antérieurement à la signature du contrat d’assurance habitation ;

- Les dommages résultant d’une négligence, d’un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré ;

- Les dommages intentionnellement provoqués ;

- Les dommages d’origine nucléaire : armes, déchets radioactifs ;

- Les dommages résultant d’une guerre civile ou étrangère, etc.

Comment fonctionne l’indemnisation des dommages aux biens ?

Le processus d’indemnisation des dommages aux biens se déroule en quelques étapes.

Estimation de la valeur du bien

La compagnie d’assurance vous demande généralement la valeur de chaque objet à protéger lors de la souscription à une assurance habitation avec garantie dommages aux biens. Cela permet de connaître le montant des biens matériels à assurer. Cette évaluation doit être correctement faite, d’autant plus que le montant d’indemnisation est souvent plafonné.

Si vous avez des objets de luxe et de valeur, déclarez-les à leur juste valeur. Sachez toutefois que plus la valeur des objets est élevée, plus le tarif de votre assurance habitation sera aussi élevé.

Si vous êtes étudiant, l’assurance habitation pour les logements CROUS couvre les dommages causés aux biens loués. Vous pouvez souscrire à une garantie dommages aux biens en complément de votre assurance habitation pour protéger vos effets personnels. Ces derniers doivent aussi être bien évalués.

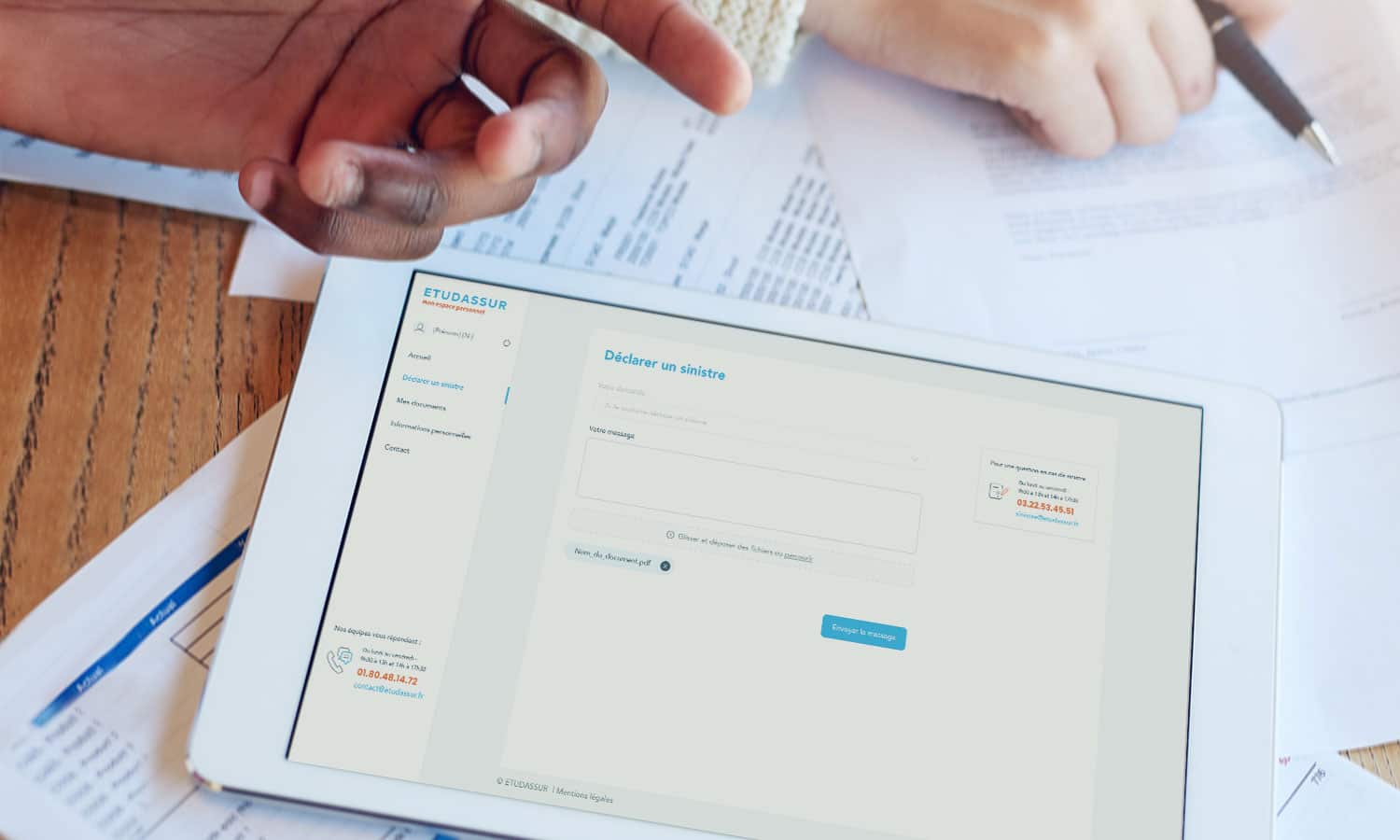

Déclaration de sinistre

Si vous êtes victime d’un des sinistres pris en charge par la garantie dommages aux biens, vous pouvez déclencher votre assurance habitation. Pour obtenir une prise en charge au titre des dommages causés à vos biens personnels, il faut déclarer le sinistre sous 5 jours ouvrés à partir de la date de découverte du sinistre. En cas de vol, le délai est de 2 jours ouvrés. Pour faire la déclaration, il suffit de contacter votre assureur en ligne ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Documents nécessaires

Veillez à bien protéger tous les documents justificatifs dont l’assureur aura besoin pour accorder le remboursement :

- Factures et tickets de caisse pour les objets de valeur tels que les bijoux, l’électroménager, la high-tech, les objets d’art, les meubles de designer ;

- Devis et factures dans le cadre de la réparation d’un mur, d’un toit ou d’un bien électroménager ;

- Photos du bien avant la survenance du sinistre.

Toutes ces pièces peuvent servir d’éléments de preuve permettant à l’assureur d’accorder l’indemnisation. En plus de ces documents, vous devez apporter plus de détails dans votre déclaration, tels que :

- Vos coordonnées personnelles : nom, téléphone, adresse, etc. ;

- Votre numéro de contrat ;

- Une description détaillée du sinistre : type de dommage, lieu, date, etc. ;

- Une estimation des dégâts.

Qu’est-ce qui influence la prime d’assurance habitation ?

Le tarif d’une assurance habitation varie en fonction de nombreux facteurs tels que :

- La zone géographique : les tarifs d’assurances sont moins élevés dans les zones moins exposées aux risques.

- Le type de bien : le prix d’une assurance d’une maison est généralement plus cher que celui de l’assurance d’un appartement pour des critères équivalents.

- La superficie et le nombre de pièces : plus ils sont élevés, plus le tarif l’est également.

- Le statut de l’assuré : les propriétaires occupants doivent souscrire à une assurance plus large et plus complète par rapport aux locataires et aux propriétaires non occupants.

- La situation spécifique de l’assuré : les étudiants peuvent bénéficier de tarifs préférentiels.

- Les garanties incluses : le prix d’une assurance avec une couverture minimale est moins cher. L’ajout d’options complémentaires fait augmenter le coût.

- Le montant de la franchise : plus il est faible, plus la prime d’assurance habitation est élevée.

La garantie dommages aux biens est indispensable si vous voulez protéger correctement vos biens matériels. En choisissant Etudassur, vous bénéficiez d’offres adaptées à vos besoins. Nos tarifs spécialement conçus pour les étudiants et les jeunes actifs permettent de faire jusqu’à 50 % d’économie en moyenne à garantie identique sur un an. Souscrivez à l’une de nos offres d’assurance habitation pour profiter d’une sérénité au quotidien.